食品の変質は、微生物的変化(腐敗)、化学的変化(酸化や分解)、酵素的変化(自己消化)など、複数の要因で起こる。

⑴ 食品中の生菌数が〔107個/g 〕を超えると、初期腐敗と判定される。

一般的に食品中の生菌数が、107個/g を超えると、初期腐敗と判定される。103個/gはまだまだ問題ない。

農林水産省 食品の期限設定の考え方と実例について (2025年4月8日閲覧)

⑵ トリメチルアミンは、〔 魚介類 〕における初期腐敗の指標である。

トリメチルアミンは魚介類に多く含まれるトリメチルアミンオキシドの分解により生じる。

魚の生臭さはトリメチルアミンによるものである。

⑶ ヘテロサイクリックアミンは、非酵素的褐変により生成する。

ヘテロサイクリックアミンは、食肉中のアミノ酸、クレアチン(クレアチニン)、糖の反応によって生じる発がん性物質である。

メイラード反応ではないため、非酵素的褐変ではない。

〇⑷ 油脂の自動酸化は、不飽和脂肪酸から水素原子が脱離することで開始する。

正しい。不飽和脂肪酸の二重結合に隣接する炭素から水素原子が脱離することで「フリーラジカル」が生成される。

その後、酸素と反応して過酸化物へと変化し、酸化がどんどんと進行していく。

※少し難しので、「二重結合のところから水素が外れる。それが酸化のキッカケ」程度に覚えておくと良い。

上記を押さえておけば、「飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸のどちらが酸化されやすいか?」もわかると思う。

⑸ K値は、ATP関連化合物の酵素的分解が進むと〔 高くなる 〕。

K値は魚介類の鮮度を評価する指標である。鮮度が落ちるほどK値は高くなる。

魚の死後、ATPはADP→AMP→IMP→HxR→Hxと進んでいく。

このとき、HxRとHxは魚の死後、

十分に時間が経った頃に増えてくることから、HxRとHxの量を指標とする。

60%以上で腐敗、40~60%で加熱が必要とされる。

37-51(3)に出題されている。

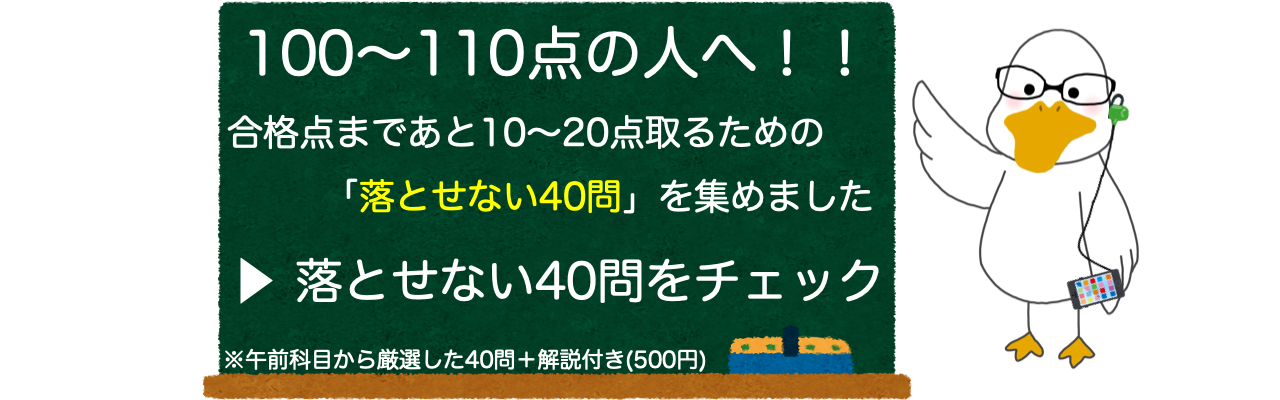

文責:アヒル

😫 解説を読むのに疲れたら・・・

気分転換に目を休めながら”聴く読書”はどう?

無料で試してみてね(期間中に解約で0円)

※Amazon公式サイトへ移動します。規約や無料期間などは遷移先を参照

(PR)グルタミン酸から合成される「γ-アミノ酪酸(GABA)」→交感神経の抑制&副交感神経の亢進→リラックス